Gastbeitrag von Frederic Feldmann, Geschäftsführer DFA

Welche Gründe könnten dazu führen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht die erwarteten Leistungen erbringen?

Ist es ein Mangel an Motivation, fehlendes Verständnis für die Aufgaben oder vielleicht fehlt es an der Sinnhaftigkeit hinter den gestellten Aufgaben?

Es ist wichtig zu betonen, dass es zu simpel wäre, ausschließlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ausbleibenden Leistungen verantwortlich zu machen. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein und nicht nur bei den Mitarbeitern selbst, sondern auch bei den Führungskräften und/oder den Praxisinhabern liegen. Bevor also Schuldzuweisungen gemacht und unzureichende Leistungen konfrontiert werden, sollten die folgenden drei Leistungsfaktoren betrachtet werden.

Sowohl Arbeitnehmer/innen als auch Arbeitgeber/innen tragen Verantwortung und Pflichten, die im Interesse der Zielerreichung eingehalten werden müssen.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen Blickwinkel aufzeigen, der dabei helfen kann, die Situation objektiv zu betrachten.

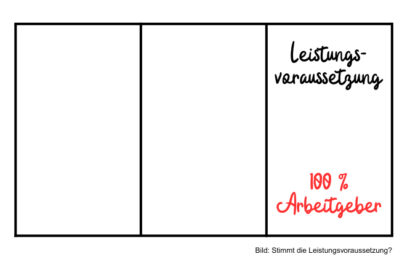

1. STIMMT DIE LEISTUNGSVORAUSSETZUNG?

Als Arbeitgeber/in und auch Führungskraft haben Sie sowie auch ich die Pflicht, Leistungsvoraussetzungen zur Verfügung zu stellen, die eine optimale Durchführung der Aufgaben zulässt bzw. überhaupt ermöglicht. Das erfordert zwar Vorarbeit, führt dann jedoch zu einem reibungslosen Arbeiten, einem angenehmen Miteinander und zusätzlich spart es allen Beteiligten Zeit und gleichzeitig Nerven.

Unter Leistungsvoraussetzung versteht man u. a. die nachfolgenden zur Verfügung stehenden Strukturen bzw. Gewährleistungen an Funktionalität:

- Einhaltung und Durchführung effizienter Team- und Morgenmeetings

- Regelmäßige Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarung (2x jährlich)

- Strukturierte Arbeitsabläufe (Qualitätsmanagement)

- Vorgaben für einheitliche Dokumentation

- Funktionalität der (zahn-) medizinischen Geräte

- Funktionalität der praxisinternen EDV inkl. Telefonanlage

- Vorgabe und Einhaltung Hygienemanagement

- Vollbesetzung der erforderlichen Stellen (Mitarbeiter/innen)

- Kategorisierung und Planung für mehr Wunschpatienten

- Pünktliche Gehaltszahlung und klare Überstundenregelung

- u. v. m.

All diese Themen sind zu 100 % Pflichten des/der Arbeitgebers/in. Nur wenn diese Punkte auch tatsächlich eingehalten bzw. zur Verfügung gestellt werden, gibt es überhaupt erst die Chance, dass Ihre Mitarbeiter/innen gewünschte Leistungen erbringen können. Erfüllen Sie obige Pflichten nicht oder nur ansatzweise, dann kann Ihr Team nicht das leisten, was Sie sich erhoffen.

| Merke: Überprüfen Sie, ob Sie als Arbeitgeber/in bzw. Führungskraft Ihren eigenen Pflichten nachkommen und stellen Sie sich dann die Frage: „Können meine Mitarbeiter/innen leisten…?“ |

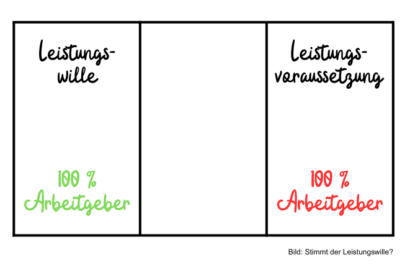

2. STIMMT DER LEISTUNGSWILLE?

„Ohne Fleiß kein Preis“ ist ein bekanntes Sprichwort – und dahinter steckt viel Wahrheit. Stimmen in Ihrem Praxisteam Einsatzwille und Bereitschaft für die tägliche Arbeit?

Auch Arbeitnehmer/innen haben Pflichten, die bei entsprechender Einhaltung zu noch besseren Leistungen führen. Die eigene Einstellung zur Arbeit bildet hier die Grundlage und ist mitentscheidend. Mitarbeiter/innen, die nur ihren „Dienst nach Vorschrift“ ausüben und kein Interesse an einer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung zeigen, werden ihre Potentiale nicht abrufen (können).

Unter Leistungswille zählen Eigenschaften, die ein/e Mitarbeiter/in aufgrund seiner/ihrer Persönlichkeit im Idealfall mitbringt. Darunter zählen u. a.:

- Eigenmotivation

- Eigenverantwortung

- Eigendynamik

- Eigendisziplin

- Eigeninitiative

- Ehrgeiz und Disziplin

- Bereitschaft

- u. v. m.

Gerade in Bezug auf die Motivation ist hierbei zwischen der intrinsischen und extrinsischen zu unterscheiden. Während bei der intrinsischen Motivation der/die Mitarbeiter/in für sich selbst Eigenverantwortung übernimmt und die Leistungsbereitschaft unter Beweis stellt, muss bei der extrinsischen Motivation immer wieder aufs Neue vom Chef/von der Chefin begeistert und motiviert werden. Hier kristallisiert sich schnell heraus, ob Sie A, B oder C Mitarbeiter/innen in Ihrem Team haben.

Übrigens:

Der Leistungswille liegt zu 100 % bei dem/der Arbeitnehmer/in. Er/sie entscheidet allein, die Extrameile zu gehen, nach mehr Wissen zu streben, sich beruflich und persönlich weiterentwickeln zu wollen.

| Merke: Die Frage mit dem Leistungswillen dreht sich nicht um das „Können“, sondern um das: „Wollen meine Mitarbeiter/innen leisten … ?“ |

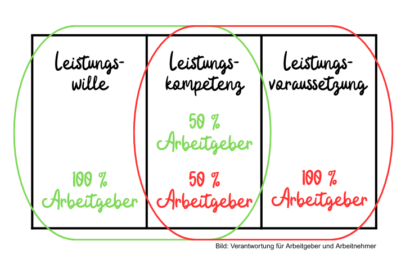

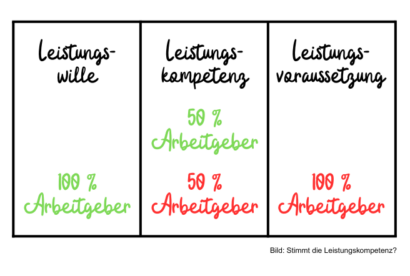

3. STIMMT DIE LEISTUNGSKOMPETENZ?

Erst dann, wenn ein/e Arbeitgeber/in seine/ihre Pflichten erfüllt (Leistungsvoraussetzung) und wenn Mitarbeiter/innen ihren Pflichten nachkommen (Leistungswille), sind überhaupt sehr gute Leistungen möglich. Wird jedoch eine Partei ihren Pflichten nicht gerecht, so kann die andere Seite noch so viel Energie in Aufgaben stecken, sie wird jedoch niemals beste Leistungen erzielen können. Nur gemeinsam als Team sind beste Leistungen realisierbar.

Um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, sind interne und externe Fortbildungen entscheidend wichtig, da so weitere Kompetenzen das Team stärken. Aufgaben können mit noch besserer Qualität durchgeführt und Ziele noch schneller erreicht werden. Mit guten Fortbildungen erzielen Sie u. a. gewünschte Erfolge

- für ein besseres Zeitmanagement

- für mehr Umsatz und Gewinn

- für mehr Sicherheit

- für mehr Flexibilität

- für mehr Vertrauen

- für mehr Patienten- und Mitarbeiterbindung

- u. v. m.

| Merke: Leistungskompetenz beruht auf Leistungsvoraussetzungen, Leistungswillen plus internen und externen Fortbildungen. Also zu 50 % in der Verantwortung von Arbeitgeber/in und zu 50 % bei dem/der Arbeitnehmer/in. |

FAZIT

Nur selten ist eine Partei für fehlende Leistungen verantwortlich. Im Regelfall haben beide Seiten ausreichend Potential für Weiterentwicklung. Wenn Sie mehr Sicherheit in der Mitarbeiterführung erlangen wollen, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf und wir besprechen gemeinsam mögliche Schritte.

DAS MÄRCHEN VON DEN HOHEN PERSONALKOSTEN

Warum das oft nicht stimmt und worauf es bei der Beurteilung der Personalkosten ankommt.

Das Märchen ist schnell erzählt: „Deine Personalkosten sind höher als normal und wenn Du sie auf das normale Maß senkst, dann wird es Dir finanziell besser gehen.“

Wer dieses Märchen erzählt, sagt zwar nicht die Unwahrheit, aber er löst falsche Schlussfolgerungen aus; denn er fokussiert den Blick auf die Kosten und lenkt ab von den Einnahmen. Er führt den Zahnarzt meist nicht zu mehr Erfolg, sondern zu weniger. Zu hohe Personalkosten diagnostiziert man gewöhnlich, indem man die Personalkosten ins Verhältnis zu den Einnahmen setzt; man errechnet also die Personalkosten-Quote. Das Wissen darüber, was zu hoch ist, bezieht man dabei z. B. aus dem KZBV-Jahrbuch. Und das zeigt für 2022: rund

29 % der Praxiseinnahmen (inkl. Labormaterial) sind Personalkosten.

Warum der Blick auf die Personalkosten und die Vernachlässigung der Praxiseinnahmen betriebswirtschaftlich unsinnig ist, soll das folgende Beispiel zeigen, in dem die Ausgangssituation mit zwei Szenarien verglichen wird. Dargestellt werden die Praxiseinnahmen abzüglich der Personalkosten; der Saldo zeigt, wieviel der Praxis zur Deckung aller weiteren Praxiskosten und des Gewinnes zur Verfügung steht.

|

Ausgangssituation (€) |

Ausgangssituation (%) |

Szenario I | Szenario I | Szenario II | Szenario II | |

| Praxiseinnahmen | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |

455.000 |

100,0 |

| Personalkosten | 132.000 | 33,0 | 116.000 | 29,0 | 132.000 | 29,0 |

| Verfügbarkeit zur Deckung aller anderen Kosten und des Gewinnes | 268.000 | 67,0 | 284.000 | 71,0 | 323.000 | 71,0 |

Die Ausgangssituation zeigt die Praxis mit Personalkosten von 33 % des Umsatzes. Ziel ist z. B. die Senkung der Personalkostenquote auf 29 %. Um das zu erreichen, könnte die Praxis die Personalkosten von 132.000 € auf 116.000 € absenken (Szenario 1); dann hätte sie nicht 268.000 € zur Deckung aller weiteren Praxiskosten und des Gewinnes verfügbar, sondern 284.000 € – also 16.000 € mehr. Da die Kosten bei identischem Umsatz auch identisch bleiben werden, bedeutet das tendenziell eine Gewinnsteigerung von 16.000 € in Szenario 1 gegenüber der Ausgangssituation.

Die Praxis könnte alternativ aber auch ihre Honorareinnahmen wöchentlich um ca. 1.220 € steigern, das sind bei 45 Öffnungswochen im Jahr ca. 55.000 €. So würden 455.000 € Praxiseinnahmen realisiert und die Personalkosten konstant gehalten. In diesem Fall hätte die Praxis zur Deckung aller weiteren Praxiskosten und des Gewinnes nicht 268.000 €, sondern sogar ca. 323.000 € – also 55.000 € mehr zur Verfügung. Die weiteren Praxiskosten von Szenario 2 werden sich nicht wesentlich von denjenigen in Szenario 1 unterscheiden; lediglich die Materialkosten werden steigen, das sind überschläglich ca. 3.850 € (ca. 7 % der Mehreinnahmen von 55.000 €). Selbst wenn man noch weitere 10.000 € zusätzliche Kosten für Verwaltung und gesteigerter Abnutzung der Einrichtung berücksichtigt, wird der Praxisgewinn in Szenario 2 immer noch (55.000 € – 3.850 € – 10.000 €) 41.150 € über dem Gewinn in der Ausgangssituation liegen. Szenario 2 setzt natürlich voraus, dass 55.000 € oder rund 15 % Zusatzumsatz möglich ist. Dies sollte bei nahezu allen Praxen möglich sein, die sich ernsthaft mit den Möglichkeiten zur Optimierung ihrer Praxis (Abrechnungscheck, Prozessoptimierung, etc.) auseinandersetzen. In Szenario 1 und 2 erreichen beide die für eine Durchschnittspraxis übliche Personalkostenquote von 29,0 % der Praxiseinnahmen. Als Praxisinhaber werden Sie nicht lange überlegen müssen, welches Szenario Ihnen lieber ist: natürlich Szenario 2; denn hier haben Sie 39.000 € mehr Praxisgewinn zu erwarten.

In Szenario 1 wurde die Senkung der Personalkostenquote durch direkte Reduzierung der Personalkosten erreicht. Wenn Gehaltskürzungen ausscheiden (in Zeiten, in denen Zahnarztpraxen über Monate oft vergeblich nach Mitarbeitern suchen, dürften Gehaltskürzungen eher abwegig sein), dann wird das – wenn überhaupt durchsetzbar – nur durch Entlassung oder die Verkürzung der Arbeitszeit möglich sein.

Die dadurch eintretende Verringerung der Mitarbeiterstunden muss natürlich – ohne Qualitätseinbußen bei der Patientenbetreuung aufgefangen werden. Es muss also effizienter gearbeitet werden.

In Szenario 2 wurde die Senkung der Personalkostenquote eben-falls durch eine größere Effizienzsteigerung des Personals inkl. des Praxisinhabers – bei gleichbleibenden Kosten und höheren Einnahmen – erreicht, das erfordert eine bessere Praxisorganisation, Vermeidung weißer Flecken im Terminbuch, mehr Beratung zu hochwertigen Leistungen, höhere Rücklaufquote von geschriebenen Kostenvoranschlägen, Steigerung der Prophylaxezahlen, etc. Dies ist ein mühsamer Weg, der nicht von heute auf morgen, sondern bei konsequenter Verfolgung dieser Themen erst in Wochen und Monaten seine positive Wirkung entfaltet. Aber dieser Weg ist sehr lohnenswert, wie das Zahlenbeispiel zeigt und er vermeidet die unerwünschte Reduzierung von Arbeitszeit bei den Mitarbeitern.

Fazit 1:

Zu hohe Personalkosten lassen sich also fast nie durch Reduzierung der absoluten Höhe der Personalkosten erreichen, sondern nur durch eine Effizienzsteigerung in der Praxis. Dabei ist Szenario 2 deutlich anspruchsvoller und zugleich auch lohnenswerter als Szenario 1.

Bei Beurteilung der Personalkosten sollten im Übrigen nicht unkritisch die veröffentlichten Kostenstrukturzahlen als Zielgröße für die eigene Praxis übernommen werden; denn die Kostenstrukturerhebungen bilden die statistische Durchschnittspraxis ab und der Durchschnitts-Praxisinhaber beschäftigt z. B. nur 0,43 angestellte Zahnärzte/Zahnärztinnen, da die 44.052 Vertragszahnärzte und Vertragszahnärztinnen 18.817 angestellte Berufsträger beschäftigten (gem. KZBV-Jahrbuch 2024, S. 166). Der Durchschnitts-Praxisinhaber erbringt auch nur etwa

8 % seines Gesamtumsatzes mit Prophylaxe.

Sollten Sie in Ihrer Praxis also z. B. mehr als 0,43 angestellte Zahnärzte oder Zahnärztinnen beschäftigen oder es entfallen mehr als 8 % Ihrer Gesamteinnahmen auf Prophylaxe, dann werden Sie nicht nur absolut höhere Personalkosten tragen müssen, sondern auch eine höhere Personalkostenquote hinnehmen; denn ein angestellter Zahnarzt erhält tendenziell rund 30 % seines Honorarumsatzes als Gehalt und er benötigt zur Realisierung dieses Umsatzes auch noch eine Stuhlassistenz. Der durch diesen angestellten Zahnarzt erbrachte Mehrumsatz wird also weit über die oben genannte Durchschnittszahl von 29 % mit Personalkosten belastet sein und so die Personalkostenquote der Praxis verschlechtern. Ähnlich verhält es sich mit routinierten Prophylaxe-Mitarbeitern. Aber maßgebend ist schließlich, was unterm Strich von diesem Mehrumsatz konkret in Euro verbleibt. Und hier steht in aller Regel eine positive Zahl. Deshalb ist die Beschäftigung von angestellten Zahnärzten und Zahnärztinnen und Prophylaxehelferinnen betriebswirtschaftlich vernünftig, auch wenn sich dadurch die Personalkostenquote verschlechtert.

Fazit 2:

Durchschauen Sie, was hinter dem Märchen von den zu hohen Personalkosten steht und arbeiten Sie an der Effizienz aller Mitarbeiter einschließlich Ihrer eigenen Arbeitseffizienz. Und denken Sie bei allem Respekt vor Kostenstrukturzahlen stets daran: Der Zahnarzt lebt nicht von Prozentsätzen, sondern von Euros, die er frei zum Leben hat.